Archives : Auteurs

Auteurs de livres ou de revues

Paul Claudel

Ghislain Chaufour

Né en 1950, essayiste et romancier, éditeur et traducteur, collaborateur de la nrf pendant une dizaine d’années (1980-1990, critique littéraire et philosophie) et à présent de La Revue littéraire, dir. Richard Millet, Ghislain Chaufour a publié des récits et des essais de critique littéraire :

• Candide antérot, Voltaire commenté à partir des vingt-six « images à Canndide » de Paul Klee, Les provinciales, 2009 ;

• Paris-Jérusalem, un itinéraire spirituel, entretiens avec Augustin Czartorisky, Les provinciales, 2014 ;

• Pierre Boutang, Le Purgatoire, présenté par Ghislain Chaufour, Les provinciales, 2021.

• Traité d’harmonie littéraire, Les provinciales, 2021 ;

• Rothko, peintre mystique, Les provinciales, 2023 ;

• Théologie de la cruauté. Saint Augustin, Sade et quelques autres, Les provinciales, 2024 ;

et

• Richard L. Rubenstein, La Perfidie de l’histoire : la Shoah et l’avenir de l’Amérique, introduction de William Styron, traduit de l’américain par Ghislain Chaufour, Les provinciales/Cerf, 2004 ;

• Richard L. Rubenstein, Jihad et génocide nucléaire, traduit de l’américain par Ghislain Chaufour, Les provinciales, 2010 ;

• Tzvi Fishman, Le Livre de Hirsh, roman israélien, traduit de l’américain par Ghislain Chaufour, Les provinciales, 2022.

Chez d’autres éditeurs :

• Le Lavoir, Le Temps qu’il fait, 1986 (sous le nom de Ghislain Sartoris).

• « Cinq pièces faciles » pour un Francis Ponge, Le Temps qu’il fait, 1990.

• Vingt-cinq Psaumes pénitentiels de David, traduits par Blaise de Vigenère, édition et présentation, La Différence, coll. « Orphée », 1989.

• Turolde, La Chanson de Rollant, édition et présentation La Différence, coll. « Orphée », 1994.

• Joachim du Bellay, Divers jeux rustiques, édition, préface et notes, Gallimard, coll. « Poésie », 1996.

• Christine Chaufour-Verheyen, William Styron, le 7e jour, préface, Le Rocher, coll. « Les Infréquentables », 2007.

Traductions :

• E. Fenollosa et Ezra Pound, Le Caractère écrit chinois, matériau poétique, L’Herne, 1972.

• Ezra Pound, Traité d’harmonie, « Exil » n°2, 1974.

• Ezra Pound, Derniers chants, L’Énergumène, 1983.

• (pour une part) Ezra Pound, Poèmes suivis de Hommage à Sextus Propertius, Gallimard, coll. « Du monde entier », 1985.

• I. F. Stone, Le Procès de Socrate, Odile Jacob, 1990.

• Olivier Sacks, L’Ile en noir et blanc, Le Seuil, coll. « Couleur des idées », 1997.

• Robert Van Gülick, Le Gibbon dans la civilisation chinoise, essai sur la sagesse animale, Klincksiek, coll. « De natura rerun », 2020.

En préparation

• Renart gueux (branches nouvelles de l’ancien Roman de Renart)

• Li Sao, complainte d’un exilé (poème)

Ghislain Chaufour a été professeur de philosophie au lycée Turgot, puis au lycée Lavoisier (Paris).

Pierre Boudot

Pierre Boudot est né en 1930. Après des études de philosophie à la Sorbonne, il part à Heidelberg comme boursier de la Fondation Humbolt, où il étudie Nietzsche sous la direction du professeur Löwith, et s’entretient avec Heisenberg, Jaspers et Heidegger. Proche de Jean Walh, ancien auditeur de l’IHEDN (Institut des Hautes Études de Défense Nationales), chroniqueur littéraire à France culture, il fut professeur de philosophie à l’Université de Besançon, puis à la Sorbonne.

Ses travaux sur Nietzsche furent couronnée par l’Académie française. Il fut l’auteur d’une œuvre romanesque aussi singulière qu’ambitieuse, d’essais iconoclastes et d’une œuvre dramatique dont Ionesco souligna « l’invention verbale, le retour au texte. Celui-ci est beau, lyrique, dramatique, éloquent dans le bon sens du terme. Il montre comment les anarchies mènent à la dictature, comment elles la sécrètent. Les anarchies sont multiples et contradictoires, elles répondent à des motivations très différentes, elles arrivent au même but. » Pierre Boudot est mort d’un accident de voiture en 1988.

Gérard Breuil

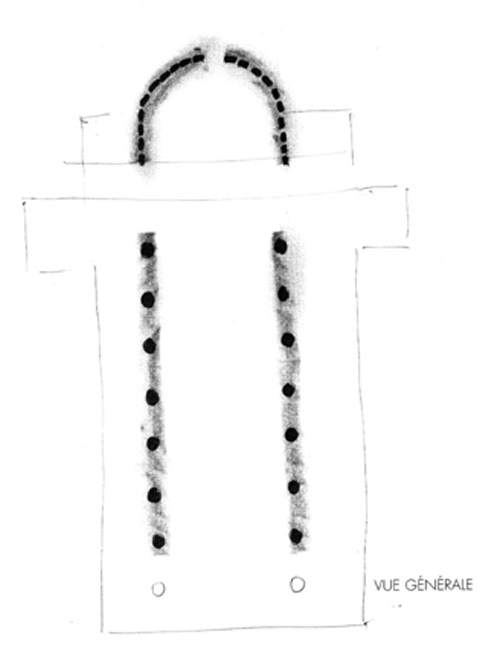

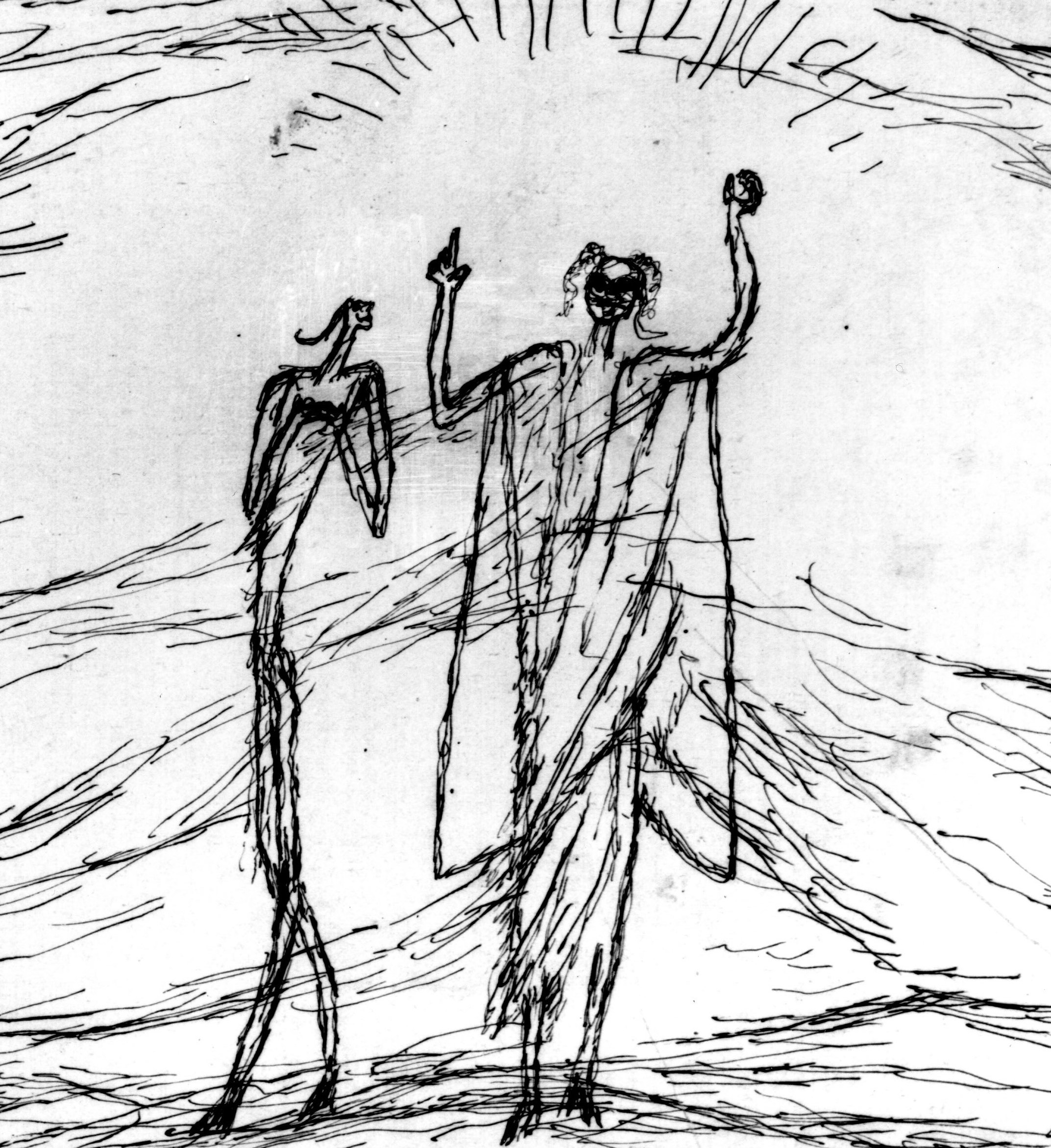

Né en 1956. Il commence au théâtre avec Raymond Gerbal, Georges Lavaudant et Diden Berrandan, avant de se consacrer entièrement à la peinture (une cinquantaine d’expositions). D’abord empreint de violence (l’homme, la société industrielle, le mouvement…), son travail se dévoue à présent au silence, à la musicalité, et aux lieux. Depuis 1999, il n’expose presque plus que dans et pour des bâtiments romans, notamment à l’Abbaye Saint-Philibert de Tournus (2000, 2002, 2003) et au Couvent des Cordeliers de Charlieu (une centaine d’œuvres originales exposées en 2005). Il a réalisé un travail d’« incrustation » monumental à la primatiale Saint-Jean-Baptiste de Lyon (mai-octobre 2007, à la demande du service des affaires culturelles du diocèse), « pour prolonger de quelques millimètres le rêve des batisseurs ».

Pour Les provinciales, depuis le début, il compose à l’encre de Chine, à l’aquarelle ou à l’huile, toutes les illustrations des lettres, les couvertures des livres et les décors de théâtre.

« Un artiste dont j’admire la profondeur et la probité : le grand dépouillement cistercien et les audaces d’un Soulages ou d’un Rothko.»

Fabrice Hadjadj.

Incrustations à la primatiale Saint-Jean de Lyon (mai-décembre 2007)

« Comment comprendre que des hommes aient pu défier le temps en réalisant une synthèse des époques, des styles et des savoir-faire, en créant des mariages impossibles dans une harmonie pourtant indiscutable, en édifiant un lieu de culte rigoureux et de haute spiritualité ?

Cela m’a amené à considérer l’idée d’une exposition dans le lieu ou créant le lieu comme saugrenue. L’emplacement immuable des vitraux, seul domaine possible de la couleur, avec leur incidence vivante caressant les murs au gré du mouvement de la lumière, la consistance de la pierre choyée par les hommes et le temps, enfin la sculpture même de la cathédrale – écartent toute occultation par des éléments intrus… »

• Téléchargez la présentation détaillée du travail de Gérard Breuil.

• « Claudel lit Breuil. »

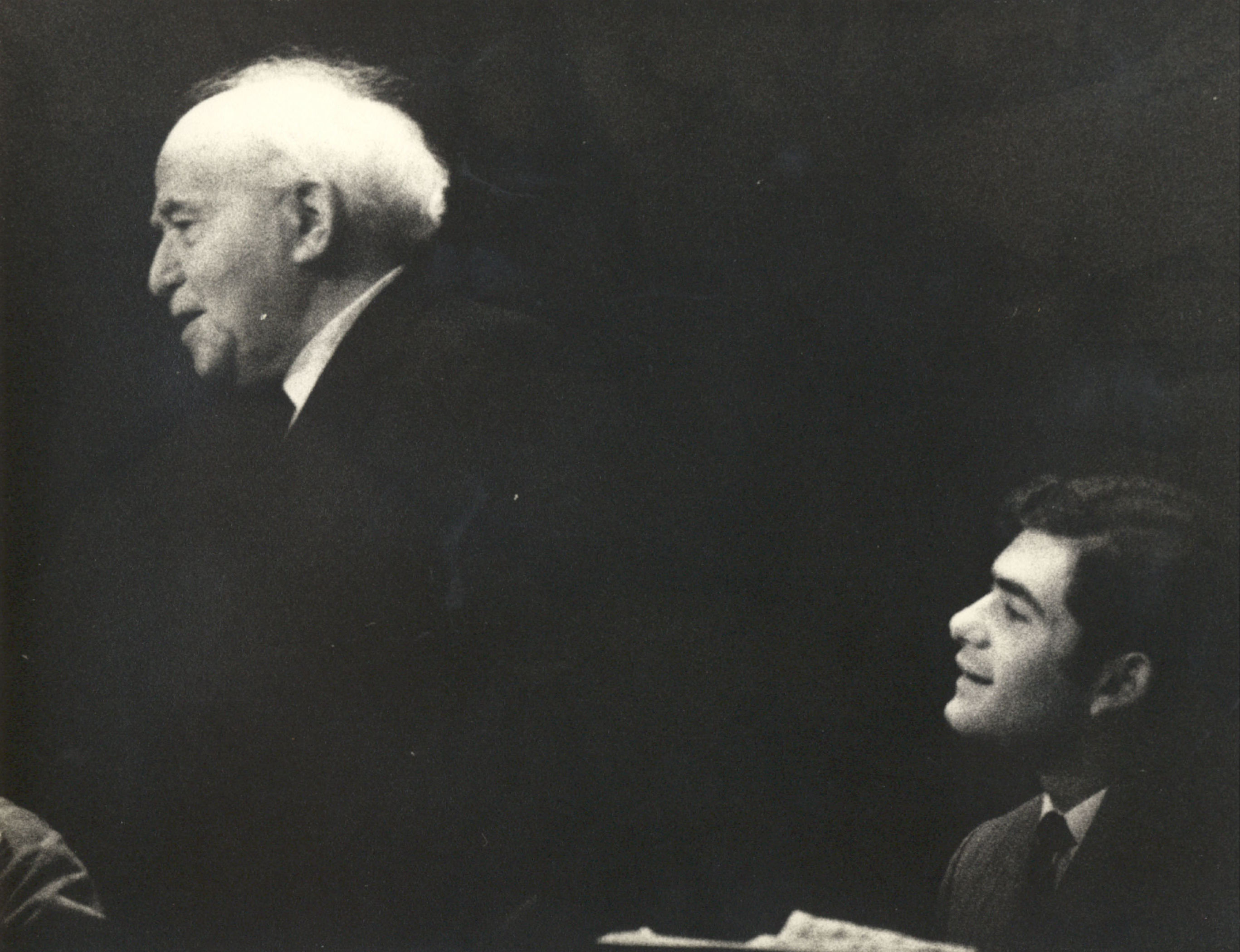

Pierre Boutang

« Est-il un autre Heidegger ? Ou bien un philosophe dont le nom disparaîtra avec ses derniers disciples ? » se demandait à propos de Boutang Michaël Bar-Zvi en janvier 2009 (déjà atteint par le cancer qui devait emporter celui-ci neuf ans plus tard). Nous ne pouvons pas encore répondre à cette question.

Philosophe, théoricien politique et romancier, homme de la trempe d’un Jünger, Pierre Boutang (1916-1998) fonda et dirigea de 1955 à 1967 La Nation Française, hebdomadaire dans lequel il écrivit chaque semaine ses « Politiques ». Puis il publia notamment Ontologie du secret (1973), Le Purgatoire (1976), et succéda à Emmanuel Levinas à la chaire de métaphysique de la Sorbonne en 1976. En 1948, il avait écrit cette « merveille », La Politique, la politique considérée comme souci :

« Je nais ici, et non ailleurs, fils d’une famille, héritier d’un nom. Il ne dépend pas de moi que la spiritualité humaine et la civilisation ne se manifestent pas comme un système de volontés mais comme une histoire. »

« L’un des plus grands esprits de ce siècle » (Le Figaro), « auteur d’une œuvre multiforme et tempétueuse… d’une force de conviction et cohérence peu communes, et d’une imprudence qui se souciait peu des modes » (Le Monde). « Tout ce qui touche Pierre Boutang m’honore », aimait à dire George Steiner. Voir :

• George Steiner : « Les Logocrates » (une note au sujet de Maistre, Heidegger et Pierre Boutang).

Œuvre de Pierre Boutang chez les provinciales

• La Guerre de six jours, présenté par Michaël Bar-Zvi et Olivier Véron, Les provinciales, premier volume de notre collection « Israël et la France», 2011.

• La Politique, la politique considérée comme souci, avec une postface de Michaël Bar-Zvi, 2014 (première édition Jean Froissart, 1948).

• Reprendre le pouvoir, avec une introduction de Olivier Véron, 2016 (première édition Sagittaire, 1978).

• La Fontaine politique, présenté par Gertrude Dubus et Olivier Véron, 2018 (première édition J.-E. Hallier-Albin Michel, 1981).

• Le Purgatoire, « roman » présentée par Ghislain Chaufour et Olivier Véron, 2021 (première édition Le Sagittaire, 1976).

• Le secret de René Dorlinde, roman présenté par Sébastien Lapaque, 2022 (première édition Fasquelle, 1958).

• Précis de Foutriquet, pamphlet présenté par Olivier véron, 2022 (première édition Editions Libres-Hallier, 1981).

• en préparation : L’Héritage de la Nation Française.

chez d’autres éditeurs

Apologie de Socrate, R. Wittmann, 1946.

La Maison un dimanche, La Table Ronde, 1947 ; rééd. La Différence, 1991.

Sartre est-il un possédé ? La Table Ronde, 1947.

Quand le Furet s’endort, La Table Ronde, 1949 ; rééd. La Différence, 1991.

La République de Joinovici, Amiot-Dumont, 1949.

Les Abeilles de Delphes, La Table Ronde, 1952.

Commentaires sur quarante-neuf dizains de la Délie, Gallimard, 1953.

Le Secret de René Dorlinde, Fasquelle, 1957 ; rééd. La Différence, 1991.

La Terreur en question, Fasquelle, 1958. William Blake, L’Herne, 1970.

Le Banquet de Platon, traduction et commentaire, Hermann, 1971 ; rééd. 1989.

Ontologie du secret, PUF, 1973 ; coll. « Quadrige », 1989 ; rééd. 2009.

Le Purgatoire, Sagittaire, 1976 ; rééd. La Différence, 1991.

Apocalypse du désir, Grasset, 1979 ; rééd. Cerf, 2009.

Précis de Foutriquet, J.-E. Hallier-Albin Michel, 1981.

Maurras, la Destinée et l’œuvre, Plon, 1984 ; La Différence, 1993.

Art poétique, La Table Ronde, 1988.

William Blake manichéen et visionnaire, La Différence, 1990.

Karin Pozzi et la quête de l’immortalité, La Différence, 1991.

Le Temps, essai sur l’origine, Hatier, 1993.

Dialogues avec George Steiner, J.-C. Lattès, 1994 ; rééd. 1999.

La Fontaine, les fables ou la langue des dieux, Hachette, 1995.

Les provinciales ont également publié :

• Henri Du Buit, Le petit boutang des philosophes. Introduction à la philosophie de Pierre Boutang.

• Olivier Véron, Dans le regard de Pierre Boutang. Babel ou Israël.

et

• George Steiner : « Les Logocrates (une note au sujet de Maistre, Heidegger et Pierre Boutang). »

• Pierre Boutang : « Le dialogue sur la France entre De Gaulle et le comte de Paris. »

« Qu’est-ce que le berger dans sa structure essentielle ? Il a charge de veiller sur un troupeau qui est à lui ou non à lui, la forme d’appartenance n’est pas essentielle. Il doit en maintenir l’existence, en améliorer la qualité et le volume, il est l’esprit qui réunit, oriente et défend ces fonctions vivantes qui lui sont confiées comme une unité. Il ne faut pas que le troupeau se disperse, il ne faut pas qu’il perde de sa valeur. (…) Le berger est paisible, comme les mages et les rois (…) Entre la fécondité de la terre et la fraîcheur des nuits, il développe son projet d’unité. Il ne fait pas, il permet au temps de faire. Il insinue la meilleure détermination entre ce ciel et cette terre, dans la matière d’une vie qui lui est confiée. Il peut penser à autre chose, il a le temps, mais il ne pense qu’à cela. Et quelle autre pensée lui ferait atteindre mieux et plus directement que sa besogne la vocation étrange de l’homme pour le meilleur. » P. B.

Bat Ye’or

Bat Ye’or, fille du Nil, « une Cassandre, un esprit courageux et clairvoyant », a consacré sa vie à étudier et à comprendre la condition des Juifs et des chrétiens sous l’Islam, après avoir été expulsée par Nasser de son pays natal, l’Égypte, en même temps qu’une communauté de trois millénaires.

Ses livres ont été publiés en anglais, allemand, espagnol, français, hébreu, italien, néerlandais, russe… Elle fut auditionnée par le Congrès américain, et participa à de nombreux colloques internationaux en Europe et en Amérique, où elle a fait connaître les mots « dhimmi », « dhimmitude » et « Eurabia ». Depuis une quinzaine d’années elle a concentré sa méthode d’investigation sur l’étude des relations institutionnelles euro-arabes et leurs implications politiques (et religieuses) largement ignorées des médias. En racontant elle-même l’histoire de sa vie (Autobiographie politique. De la découverte du dhimmi à Eurabia, 2018), elle éclaire celle de notre civilisation aux prises avec le refus de savoir, les défis de l’obscurantisme et la lâcheté.

Mais les explorations historiques ne permettent pas entièrement d’élucider les événements ni de capter leur énergie : il faut rendre compte de la vie intérieure de ceux qui les provoquent ou les subissent et de leurs relations au sein de la société. Dans Le dernier khamsin (roman, 2019), Bat Ye’or revenait sur sa jeunesse et l’expulsion des Juifs d’Égypte par Nasser en 1956. À présent c’est la longue histoire du siècle précédant ces événements qu’elle nous raconte avec une fresque en trois volumes, « Bien-aimés les souffrants… », qui commence en 1818 au Caire (premier roman à paraître en septembre 2020 : Moïse, 1818-1882) et s’achèvera quand débuteront les premières guerres israélo-arabes. Les conflits, les décisions vitales et politiques, les exils et les retours en effet ne sont pas l’affaire d’une seule génération et ils ne se laissent saisir qu’à l’affut de la vie secrète des peuples, à travers la transmission, l’évolution et le conflit de leurs valeurs sur plusieurs générations.

Le dernier khamsin des juifs d’Égypte et l’Autobiographie politique ont été traduits en hébreu et publié en Israël.

La trilogie romanesque « Bien aimés les souffrants » — Moïse (1818-1882), Élie (1914-1948) et Ghazal (Al-Kahira, 1970) — est en cours de traduction et publication aux États-Unis.

• À propos de Bat Ye’or,

cf. l’article de Jean Birnbaum dans Le Monde, au lendemain des attentats des 7-8 janvier 2015 : « Houellebecq et le spectre du califat »

et la réponse de l’éditeur : « Ceci n’est pas un roman de Houellebecq ».

• Trois ans après, contre toute attente, Jean Birnbaum dans Le Monde du 14-15 février 2018 persiste et signe.

• Heureusement d’autres analyses plus raisonnables ont été publiées par :

Alexis Lacroix dans L’Express,

Valérie Toranian dans La Revue des deux mondes,

Sébastien Lapaque dans Le Figaro,

Jean- Yves Camus, dans l’Arche,

Franz-Olivier Giesbert dans Le Point,

Renée Fregosi dans Causeur, etc.

« Une (trop ?) grande modestie et une timidité certaine, mais toujours cette farouche détermination à dire sa vérité, même aux moments les plus douloureux de sa vie. » Renée Fregosi, Causeur.

• Bat Ye’or et son œuvre présentées par Yana Grinshpun (Maître de conférences en Sciences du Langage à l‘Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3) :

– première émission : « les relations institutionnelles euro-arabes : dhimmitude, djihad, antisionisme »

– deuxième émission : « le passé trouble des institutions européennes »

– troisième émission : « Eurabia : complot, mythe ou idéologie ? »

Michaël Bar-Zvi

Né en France en 1950, docteur en philosophie (Sorbonne) Michaël Bar-Zvi monte en Israël en 1975, où il devient Professeur de Philosophie à l’Institut Levinsky de Tel Aviv. Philosophe d’une grande rigueur, marqué par ses maîtres Emmanuel Levinas et Pierre Boutang, il a été directeur du Département de l’Éducation de l’Agence juive, et il en a gardé un sens pédagogique élevé et une grande force de persuasion. Détaché de l’Université israélienne, Michaël Bar-Zvi a été, de 2002 à 2010, Délégué général du Keren Kayemeth LeIsraël à Paris.

À partir d’analyses historiques rigoureuses, ses livres se sont principalement intéressés aux liens entre la pensée juive et la philosophie politique. Il a publié en français :

• Le Sionisme, Les provinciales, 2002 (première édition PUF, coll. « Que sais-je ? », 1980), en collaboration avec Claude Franck, professeur à l’IEP de Paris, première édition) ;

• Philosophie de l’antisémitisme, avec une postface de Pierre-André Taguieff, Les provinciales, 2019 (première édition PUF, 1985) ;

• Histoire de l’Irgoun, Périple, 1987 (ce livre peut être commandé auprès des provinciales : 280 pages, 15 €) ;

• Être et exil, philosophie de la nation juive, Les provinciales, 2006 ;

• Éloge de la guerre après la Shoah. Pourquoi la guerre a commencé le 8 mai 1945, Hermann, 2009 ;

• Israël et la France, l’alliance égarée, Les provinciales, 2014 ;

• Pour une politique de la transmission. Réflexions sur la question sioniste, Les provinciales, 2016.

• La pensée anthume, Les provinciales, 2019.

Michaël Bar-Zvi a également rédigé d’importantes postfaces aux livres de Pierre Boutang :

• La Guerre de six jours ;

• La Politique, la politique considérée comme souci,

« Cette lecture m’a servi de bouclier et de vaccin pour résister aux tentations des idéologies totalitaires et d’une pensée dominante qui s’installèrent alors dans les universités françaises et dont les effets sont encore durement ressentis aujourd’hui. »

« Malgré les difficultés que vous pouvez imaginer, je suis décidé à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour convaincre que Pierre Boutang et sa pensée permettent de fonder une nouvelle alliance entre juifs et chrétiens. J’ai lu avec attention votre revue et je crois que vous avez compris cet aspect de sa philosophie et de son engagement. Ceux qui l’ont connu de près, comme moi, savent que c’est essentiel. Ma relation avec lui pendant plus de trente ans me permet sans aucun doute de parler de lui avec une tendresse et une fidélité presque filiales.»

Michaël Bar-Zvi, Tel Aviv, 6 février 2001 (à Olivier Véron, Les provinciales.)

« Michaël Bar-Zvi demeure tout entier placé dans le centre profond de l’existence, dans cette vie que la mort ne saurait renverser. »

Rémi Lélian, L’Incorrect.